«Il vero metodo per renderci presenti le cose è di rappresentarcele nel nostro spazio (e non di rappresentare noi nel loro). (Così fa il collezionista e così anche l’aneddoto). Le cose, così rappresentate, non tollerano in nessun modo la mediazione ricavata da «ampi contesti». È questo in verità (vale a dire: quando riesce) il caso della vista di grandi cose del passato – cattedrale di Chartres, tempio di Paestum: accogliere loro nel nostro spazio. Non siamo noi a trasferirci in loro, ma loro a entrare nella nostra vita».

Walter Benjamin

Per cominciare, per orientarsi, si deve guardare a Walter Benjamin. La citazione dai passages sovverte la nostra abituale percezione del rapporto con gli oggetti. Non irrompere nel mondo, insediarsi nei luoghi e appropriarci delle cose, farle nostre, magari violandone la natura, ma farle entrare nel nostro spazio – siano ampi contesti o minime prospettive. Per questo, percepire le cose significa, prima di tutto, percepire il nostro spazio, pensarlo e comprenderlo, renderlo capiente, abitabile. E per comprendere il nostro spazio, per essere in grado di accogliervi le cose, siano cattedrali o tazzine da caffè, dobbiamo imparare a esperirlo. Dobbiamo esplorarlo. Ogni esplorazione deve essere fatta con attenzione, con rispetto, con pazienza: i particolari valgono solo se considerati nell’insieme, l’insieme non è una semplice somma di dettagli. Ci si deve dotare di strumenti di rilievo, di sonde, di taccuini su cui annotare, trascrivere, fissare. Esplorare significa non essere semplici spettatori del mondo. Anche per comprendere l’attiguo, il familiare quindi dobbiamo compiere peripli e immersioni, e viaggi, fosse anche in una semplice stanza.

Viaggio intorno alla mia stanza

Viaggio intorno alla mia stanza è un testo straordinario. È un’immersione nello spazio apparentemente limitato di una stanza che ne rivela invece la profondità, la complessità, la stratificazione. Passando con lo sguardo sulla superficie delle cose Xavier scopre le connessioni intime che queste hanno con l’animo umano e con il mondo esterno. La dimensione narrativa del Voyage è precisamente quella dell’intérieur, inteso come ambiente fisico, domestico, circoscritto e come luogo emotivo, poetico, personale che sarà poi sviluppata nella letteratura – e nelle arti in genere – del secolo successivo, il secolo borghese. Una dimensione squisitamente moderna dunque, che Xavier percepisce e nomina prima di altri, in cui si forma anche la nostra nozione di privacy, di spazio fisico ed emotivo da contrapporre al tumulto del mondo, alla pressione del potere, all’invadenza della massa. Argomento quanto mai attuale, se è vero che la nozione di privacy (o di intérieur, per dirla con de Maistre) è ogni giorno sottoposta a torsioni e revisioni. Lo spazio privato – il nostro spazio privato – è sempre più minacciato da potenti algoritmi che accudiscono, guidano, sorvegliano, imprigionano i nostri comportamenti e, insieme, è sempre più esposto allo sguardo degli altri a causa della nostra mancanza di pudore e dalla noncuranza con cui utilizziamo (e veniamo utilizzati) le tecnologie di cui disponiamo.

Tra l’invadenza dei dispositivi del potere biopolitico (da cui cerchiamo di difenderci con norme e fragilissimi protocolli) e la nostra sostanziale resa di fronte a procedure che, offrendoci la possibilità di rappresentarci e relazionarci in modo nuovo, configurano i nostri comportamenti in funzione di strategie definite altrove riconducendoci sempre nello spazio sorvegliato del consumo, c’è forse la possibilità di insinuare uno cuneo, su cui fare leva per trovare uno spazio di espressione e libertà altrimenti non esperibile. Un luogo intimo ma non romito, uno luogo familiare, conosciuto eppure sorprendente. Il luogo in cui ha viaggiato Xavier, che sembra essere ormai del tutto svanito, illuminato dagli schermi dei monitor perennemente accesi (in cui guardiamo, da cui veniamo guardati) che punteggiano il nostro privato.

Viaggio intorno alla sua stanza

Le esplorazioni fotografiche che Bruno Lucca compie nella sua casa funzionano come un cuneo infilato nella pelle del reale e aprono appunto uno spazio di esperienza che non può non ricordare il voyage di Xavier. Dotato di macchina fotografica come un esploratore dei Settecento poteva essere dotato di taccuino, Lucca si aggira per la casa e guarda fuori dalla finestra, posa curioso lo sguardo e l’obiettivo sui dettagli, scorrendo le superfici delle cose, con lo stupore di chi le vede per la prima volta, con un’adesione agli oggetti capace di rivelarne la natura, anche quanto questa sembra insignificante. L’insieme delle fotografie (migliaia di immagini raccolte in anni di esplorazioni domestiche) di Bruno Lucca non dà la sensazione di una narcisistica esibizione del proprio privato, non c’è sovraesposizione emotiva, non c’è nemmeno quella pellicolare e fastidiosa messa in scena tipica di tutta la fotografia prodotta nel formicolio del web e di tanta fotografia contemporanea così affascinata dall’effetto visivo. Al contrario, è come se questo – il privato, l’intérieur – venisse accudito, coltivato, nominato e quindi protetto e preservato, non solo con i gesti quotidiani dell’ordine ma anche con l’attenzione dello sguardo e lo stupore, grazie al quale si può percepire e vivere anche un minuscolo, indifferente frammento. Una forma di scrittura simile a quella di de Maistre che nel dettaglio, nel singolare scopre la profondità dello spirito e da questo, con leggerezza, risale al sentimento del tempo.

Una simmetria che si trova anche nel fatto, davvero curioso, della pratica del ritratto: recente in Lucca e importante in una parte della vita da Xavier. Una simmetria non casuale, perché fare un ritratto significa guardare un’altra persona (il contrario, in ogni senso, del selfie con cui ci si guarda guardarsi) e dedicare a questa persona un’attenzione precisa per renderla singolare e, in una certa misura, per scoprirla. Le immagini – siano fotografie o ritratti – che si formano in questa soglia, prima di tutto emotiva e poi tecnica, sono tipiche della poetica dell’artista da sempre e coerentemente, sviluppata dentro a quella zona d’ombra in cui le cose appaiono fugacemente e sono sempre sul punto di dileguarsi, e che rimangono impresse sulla pellicola o sulla tela grazie all’intensità con cui vengono guardate.

La pratica fotografica di Bruno Lucca non produce un’immagine ottimizzata, in cui, cioè, il processo di formazione della stessa è affidato all’automazione dell’apparecchio. Su questo punto si dovrebbe aprire una lunga parentesi, che è meglio lasciare chiusa, ma è possibile sintetizzare l’argomento così: nell’immagine tecnica ottimizzata generata dall’automazione si esprime la performance del corpo – soggetto e oggetto insieme – che produce l’immagine (i selfie, e ogni fotografia scattata per essere postata e condivisa sono appunto delle performance). La fotografia, intesa come atto e come risultato visivo, è dunque una prestazione. Il fotografo si affida all’apparato e all’apparato è affidato il compito di determinare il perimetro formale, estetico ma anche concettuale, e se possibile emotivo, dentro cui si forma l’immagine. L’apparato è sempre più liscio e facilmente manipolabile: basta sfiorate un tasto e l’immagine si fissa seguendo parametri pre-impostati, non c’è possibilità di errore né, per altro, di riflessione; non c’è possibilità di relazione tra il soggetto che fotografa e l’oggetto o il soggetto fotografato. L’immagine che si forma in questo modo, con una prestazione, è semplice, non pone mai problemi, siano tecnici e formali o cognitivi ed emotivi. La fotografia di Bruno si sottrae alla logica della prestazione, il suo è un approccio che alla prestazione istantanea, automatica, efficiente sostituisce la durata, l’intensità e – elemento quanto mai sfuggente e difficile da definire e quantificare – l’intimità con il soggetto.

L’inconscio ottico

Per definire l’intimità bisogna tornare al punto di partenza, al rapporto con le cose che ci circondano, alla necessità di rappresentarcele rendendole presenti «nel nostro spazio». Nel suo celebre libro dedicato alla fotografia Susan Sontag scrive che questa ha avuto, storicamente, la capacità – il potere – di mostrare ciò che non era visibile a occhio nudo: il troppo lontano, il troppo piccolo, il troppo veloce. Grazie alla fotografia il nostro spazio visibile si è smisuratamente dilatato, trasformando di fatto il visibile in ciò che può essere fotografato. Così, oggi, in una società in cui spesso, prima di guardare si fotografa e quindi si osserva l’immagine che si è realizzata, la fotografia non è più uno strumento per scoprire frammenti di visibile (il visibile invisibile all’occhio naturale), ma piuttosto un modo per coprire di immagini ogni singolo frammento di visibile o di esperienza del visibile. La fotografia tende a nascondere ciò che dovrebbe rivelare. Ma non è l’unico modo di intendere la fotografia e non siamo condannati a doverci accontentare del selfie globale che sembra essere diventata la pratica fotografica. Anziché essere lo strumento automatico pensato per la performance, la fotocamera può essere un oggetto delicato e sensibile, una sonda capace di scoprire frammenti di visibile altrimenti invisibili (come in fondo era la fotografia delle origini, così densa di stupore e così curiosa e problematica): non è tanto un fatto tecnico, è una questione di approccio, di utilizzo, di pensiero.

La fotografia di Bruno Lucca si produce proprio in questa differenza di pensiero e per questo le sue immagini hanno la capacità di rivelare l’attiguo, il prossimo, l’inessenziale (come la fotografia delle origini aveva il potere di rivelare mondi troppo lontani o minuscoli o veloci). Si tratta di quella particolare capacità dell’immagine fotografica – o tecnica – rilevata da Benjamin di svelare «l’inconscio ottico»: così fotografare può essere un modo per scoprire un mondo dentro al mondo, per viaggiare dentro le sue «sparse rovine». Fotografare seguendo queste traiettorie concettuali significa procedere verso l’inesperito, significa aprire – proprio come faceva de Maistre in veste da camera – spazi di complessità e di incognito dentro al visibile familiare: il contrario del selfie e della fotografia praticata per la condivisione che si presenta piuttosto come la produzione di una conferma: conferma, attraverso l’immagine, di una prestazione; conferma di una prestazione tramite una prestazione.

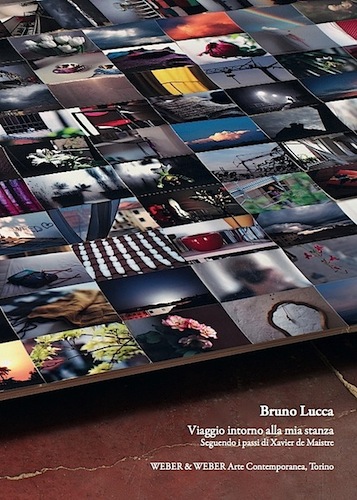

È da rilevare anche che si tratta di un approccio, questo di Lucca, che non ha nulla del reportage, del documentario in cui il fotografo si mette in una posizione laterale, di osservatore distaccato, di testimone di fronte all’evento, grande o piccolo che si produce davanti all’obiettivo ma, al contrario, fa perno sulla partecipazione stupefatta all’evento, o al non-evento, che accade davanti all’obiettivo. Una partecipazione, un’adesione che trasporta l’oggetto nello spazio dell’immagine, e quindi lo accoglie nello spazio dell’esperienza. Per questo le fotografie di Bruno, formalmente ineccepibili, eleganti e a tratti struggenti, seppure notevoli se viste singolarmente, assumono ben altro rilievo quando guardate nel loro complesso, se si compongono in una mappa, se formano un atlante. Ogni viaggio di scoperta, in fondo, oltre che a produrre un diario genera una mappa: dai rilievi cartografici delle grandi esplorazioni moderne al loro contrario, i tracciati psicografici delle derive situazioniste. Il viaggio di Bruno Lucca dentro alla sua stanza prende la forma dell’atlante, che trova esemplari simmetrie in altri atlanti di cui è ricca, non a caso, l’arte contemporanea. Con l’idea di atlante si ritorna al concetto di viaggio, di percorso di cui l’immagine costituisce una traccia e un rilievo, una topografia. Le fotografie di questa mostra, infatti, sono esposte a terra, così che le si possa percorrere, non solo con lo sguardo, non solo metaforicamente ma le si possa, letteralmente, circumnavigare. Anzi, la lettura, l’esperienza dell’opera può avvenire solo attraverso un periplo, un movimento attorno e attraverso questa sorta di isole, di luoghi.

Archivio e memoria

La dimensione delle fotografie è quella standard, ma si potrebbe definire anche classica: 10×15, formato nato per essere compreso negli album familiari. Un formato contenuto in cui si identifica la fotografia vernacolare, quella massa smisurata di immagini, personali e anonime in cui si manifesta la fotografia come pratica sociale. La fotografia nata con finalità creative e destinata a contesti artistici per distinguersi – e auto-definirsi come arte – ha adottato formati maggiori (o maggiorati e sempre più ipertrofici, più simili alla pittura)11. La scelta di adottare, o di tenere, il formato delle fotografie dentro le misure standard rende evidente il desiderio di fare un altro discorso. Bruno Lucca non cerca un’immagine in cui depositare la propria visione del mondo, con cui rendere manifesto il proprio discorso che, come ogni discorso è un atto pubblico (ancora, una performance). Le sue fotografie sono una forma di scrittura del proprio vissuto, sono un diario che, come ogni diario, è un fatto privato. Così, l’installazione assume anche la funzione di un archivio della memoria personale e, come ogni archivio, non è un dispositivo passivo, perché, spiega Derrida:

«l’archivio, come stampa, scrittura, protesi o tecnica ipomnestica in generale, non è solo il luogo di stoccaggio e di conservazione di un contenuto archiviabile passato che esisterebbe ad ogni modo, così come, senza archivio, si crede ancora che fu o che lo sarà stato. No, la struttura tecnica dell’archivio archiviante determina anche la struttura del contenuto archiviabile nel suo stesso sorgere e nel suo rapporto con l’avvenire».

La struttura dell’archivio determina anche la struttura del contenuto, dell’archiviato. Scattare fotografie del mondo determina il modo in cui ricorderemo il mondo che abbiamo fotografato. L’archivio di immagini di Lucca è quindi un sistema attivo che si definisce nel tempo, e definisce il tempo ristrutturando incessantemente il passato e insieme proiettando il proprio senso nell’avvenire.

L’installazione, il montaggio di fotografie, è come un atlante della memoria personale, in cui gli oggetti fotografati – quindi estratti, prelevati dalla vita, dal continuum del tempo della vita – sono archiviati e salvati dall’amnesia. Le fotografie configurano il tempo vissuto in una nuova costellazione: un dispositivo nitido, semplice però aperto e mobile, in continua ri-definizione, perché il viaggio è quotidiano e la mappatura incessante; perché il tempo, passato quanto futuro, è sempre inesplorato; perché è ciò che viene archiviato a determinare la natura dell’archivio e quindi ogni elemento aggiunto determina – anche retrospettivamente – una nuova configurazione dell’insieme. Una memoria attiva, capace di vedere il passare del tempo – e la perdita, l’abbandono, la rovina che il passare del tempo lascia dietro di sé. L’immagine quindi, si produce anche in funzione di un processo di elaborazione di questa perdita: di elaborazione e di comprensione e distacco. Dopo tutto, a questo servono le mappe: a guardare dall’alto e a vedere come da lontano il luogo in cui siamo; e a questo servono gli archivi: a opporsi al dissiparsi della vita, a trattenere qualcosa che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto. La connessione con i quadri esposti è esplicita e necessaria, non a caso questi si intitolano Ricordi e mostrano, fissando attraverso una sfocatura, una perdita di definizione – tipica della memoria e del lavoro di Lucca – i volti delle persone vicine all’artista. Ritrarre per Bruno significa toccare e fissare o tentare di fissare, segmenti di esperienza, di relazioni, di emozioni per depositare l’impermanenza della vita in un’immagine, e ricordare.

Daniele Monarca