Alberto Zanchetta: Qualcosa, o quasi nulla

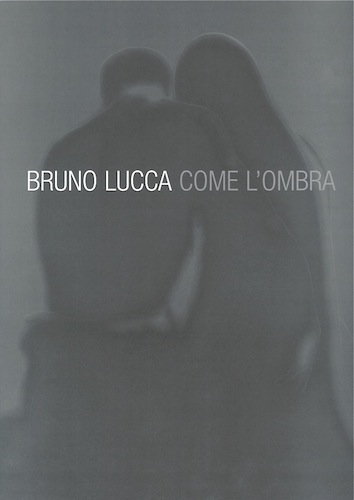

Ci sono artisti che insistono a rappresentare il mondo senza accorgersi di aver mietuto null’altro che ombre. Diverso è il caso di Bruno Lucca, che Michele Bonuomo ha giustamente definito pittore d’ombre, perché egli insiste per davvero a dipingere l’imponderabile. Nelle sue opere troviamo “proiezioni” di corpi evanescenti, impalpabili, e quasi certamente ineffabili. Tra dissolvenze e fuori fuoco, le forme che noi vediamo sembrano smaterializzarsi, quasi volessero inibire la visione e farla sprofondare nella caverna di Platone.

Bruno Lucca dipinge ton sur ton, circoscrivendo silhouette tutt’alto che nere e nette. I contorni si espandono e sfumano senza produrre alcuna sbavatura. Le superfici sono intrise d’olio di lino che, avvolgendo le forme, producono sensuali riverberi luminosi. Se le ombre di Giorgio de Chirico si allungavano fino all’inverosimile, quelle di Bruno Lucca si espandono a macchia d’olio. Come ci spiega l’artista, l’olio essiccato genera «una sorta di durezza minerale creata dalla cristallizzazione dove la stesura è più densa e, nei bordi, sfumature soffuse, aloni vaporosi». Nel caso di Lucca, il corpo non viene mai rappresentato, sembra semmai rapprendersi nell’opera, assorbito nella trama della tela. L’ombra pare aver trapassato il tessuto, imbevendolo come un sudario che si è limitato all’essenziale. Sono figure-limite che non rassomigliano a qualcuno o a qualcosa, al contrario: si rastremano fino al quasi nulla. Assistiamo quindi a una riduzione formale, ma non di volume, giacché i dipinti sono per lo più sovradimensionati, proprio come il “fuori misura” delle ombre.

I Paesaggi realizzati nell’arco di un decennio – l’ostinazione e l’ossessione sugli stessi temi e soggetti è una caratteristica dell’artista – venivano talvolta chiamati Senza dettagli, a rimarcare un’intenzione formale. Giammai avrebbero potuto chiamarsi Senza titolo, tutt’al più Senza nome, perché solo conoscendo i nomi delle cose possiamo comprendere il mondo. Ebbene, si noti come l’artista eluda i particolari, e per lo stesso motivo si astenga dal dipingere il profilo delle persone (troppo dettagliato, eccessivamente descrittivo). I suo corpi sono sempre frontali, senza sesso, senza identità, non un corpo vero ma una emanazione fantasmatica. Non è quindi un caso se tra i sinonimi di ombra troviamo la parola fantasma; nella psicoanalisi il phàntasma indica una produzione immaginaria che contiene l’appagamento di un desiderio inconscio. Questo desiderio è da ricondurre alla volontà di “dipingere con la luce il suo opposto”, il cosiddetto Stadio dell’ombra, in cui l’Altro si sostituisce al nostro Io.

Dunque: immagine d’ombra, diurna più che notturna, anche quando il soggetto è la scultura funeraria. Nelle recenti Astrazioni ritroviamo gli abbracci di un estremo cordoglio oppure la fuggevole apparizione di un angelo. In particolar modo, Lucca si arrovella sulla cappa di una madre-Madonna che è anche una madre-Morte, ambivalenza che si aggrava nella concavità del velo. Scavato, privato del volto, il velo sembra apparentarsi alla scultura più che alla pittura, e in effetti queste opere inclinano maggiormente al chiaroscuro, in specie al disegno. Ma inclinata è soprattutto la testa di questa Madonna-Morte, la quale ci rammenta lo stereotipo della Malinconia, quella figura penchant che “pende” e allo stesso “pensa”.

«Su che cosa si chinano questi personaggi?», si chiedeva Starobinski. «Talvolta sul vuoto, o sull’infinito delle lontananze. Talvolta su segni in cui lo spirito incontra le tracce di un altro spirito […]; o ancora, quando prevale la tristezza: rovine, clessidre, crani, monumenti crollati […] che indicano profeticamente la morte a venire. […] Il pensiero dello spettatore è condotto verso l’eterno, attraverso la strada del memento mori e della contrizione. L’occhio del malinconico fissa l’insostanziale e il perituro: la sua immagine riflessa». Dallo Stadio dell’ombra potremmo allora passare allo Stadio dello specchio, laddove si fa strada il Dialogo di Tristano e di un amico di Giacomo Leopardi: «Invidio i morti, e solamente con loro mi cambierei». Tenendo fede a questo scambio simbolico, le parvenze dei Paesaggi contrastano con la netta definizione delle Astrazioni; è come se l’artista vaporizzasse la realtà e, per converso, materializzasse il mondo sovrasensibile.

Mentre i Paesaggi svaniscono lasciandosi solo vagamente intravedere, le Astrazioni – che dovrebbero essere imperscrutabili – affiorano e offrono allo spettatore la lusinga del quasi nulla. Di proposito l’artista insiste a definirle “astrazioni”, nel senso di spirituale o di immateriale. L’effondersi e il dissolversi di questi corpi non respinge lo sguardo, lo attrae anzi verso il tramonto della luce e della vita. Le ombre sembrano avvicendarsi con la morte nell’adempimento (che è disfacimento e dissolvimento) dell’Esistere. Le une e le altre potrebbero essere concepite come una perdita dell’identità, o magari come un venir meno della sostanza dell’individuo. Ce lo conferma il titolo di questa mostra, in cui l’artista si rifà al motto latino Homo fugit velut humbra, sennonché le ombre che noi vediamo appartengono meno a se stesse che agli altri. In esse avvertiamo una smania di non morire, di esserci, atteggiamento che si sublima in un pensiero che si sforza di pensare la morte, senza mai raggiungerla, perché sfuggente, proprio come le ombre di cui ci parla Lucca. Si può però tentare di rappresentare quell’impensabile, quell’indicibile, così come ha sempre cercato di fare l’arte nel corso dei secoli, impegnata a raffigurare il legato culturale della morte.

Traendo ispirazione dai cimiteri monumentali di fine Ottocento, Lucca è affascinato dalla statuaria che fa mostra di sé sui sarcofagi, il cui nome deriva da sarkophágos, “ciò che consuma la carne”, e ridotte all’osso sono anche le forme che noi vediamo qui rappresentate. Vanificando l’esistenza, l’artista ci invita a prendere commiato dalle ombre terrene per intraprendere il viaggio estremo, ultramondano. Colme d’assenza, le opere di Bruno Lucca sprigionano sussurri, respiri, fremiti che sembrano perdersi nella pulvis et umbra, destinate quasi sicuramente alla consegna del silenzio – nelle mani di Arpocrate.